寒暖差疲労とは?冬のだるさを防ぐ3つの習慣!?

BLOG

2025 / 10 / 28

最終更新日:2025年11月17日

朝晩の冷え込みが強くなり、「なんだか最近ずっと疲れている」「寝てもスッキリしない」という方も多いのではないでしょうか。

その原因、もしかすると “寒暖差疲労” かもしれません。

気温差の激しいこの時期、体は気づかないうちにストレスを受け、自律神経が乱れてしまいます。

今回は、寒暖差疲労の原因と、冬を快適に過ごすための3つの対策習慣について解説します。

第1章:寒暖差疲労とは?

自律神経が気温差に振り回される

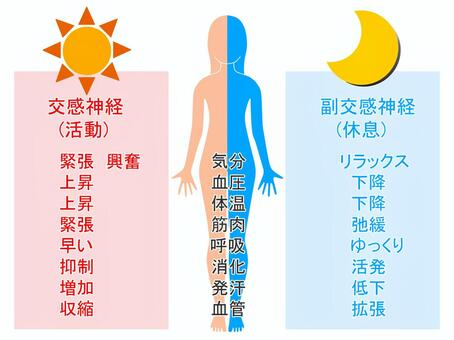

寒暖差疲労とは、気温の変化によって自律神経が過剰に働き、体がストレス状態になることで起こる不調を指します。

人の体は、本来なら自律神経の働きによって気温の変化に対応しています。たとえば、暑い時には血管を広げて体温を逃がし、寒い時には血管を縮めて熱を逃がさないようにします。

しかし、秋から冬にかけての季節や、昼と夜の寒暖差が激しい日が続くと、その調整機能がフル稼働し続け、次第に“自律神経の疲労”が蓄積してしまうのです。

「風邪でもないのにだるい」その正体

寒暖差疲労の特徴は、明確な病気のような症状がないことです。

熱が出るわけでもなく、咳が出るわけでもないのに、「だるい」「頭が重い」「やる気が出ない」といった違和感が続く。

これがまさに寒暖差疲労の典型的なサインです。

自律神経のバランスが乱れることで、血流が悪くなり、筋肉や内臓への酸素供給が低下します。

その結果、代謝が落ち、疲労感や冷え、めまい、肩こりなどの不調を感じやすくなります。

寒暖差疲労が起こりやすい人の特徴

特に寒暖差疲労を感じやすいのは、

- 冷え性の人

- デスクワークが多い人

- 睡眠不足やストレスが多い人

- 筋肉量が少ない人

などです。

筋肉には「熱を生み出す」「血液を送る」働きがあります。筋肉量が少ないと、体温調整がうまくできず、結果的に自律神経への負担が大きくなるのです。

寒暖差疲労を放っておくと

一時的な疲れとして見過ごされがちですが、寒暖差疲労を放置すると、慢性的な冷えや不眠、さらには免疫力低下につながります。

「冬になると必ず風邪をひく」「肩こりや頭痛がひどくなる」という人は、寒暖差疲労による自律神経の乱れが関係している可能性が高いでしょう。

つまり、この不調は“季節のせい”ではなく、“体が季節に対応できていない”状態なのです。

寒暖差疲労は「整える」ことで防げる

嬉しいことに、この寒暖差疲労は特別な薬や治療を必要としません。

日常生活の中で「体を整える習慣」を身につけることで改善できるのです。

次の章では、その具体的な3つの習慣――食事、運動、睡眠――について詳しく見ていきましょう。

第2章:体温を整える食事習慣

体の内側から温める「食の選び方」

寒暖差疲労を防ぐうえで最も基本となるのが、体を温める食事です。

人の体は食事から得たエネルギーを使って体温を保ちます。

ところが、冷たい飲み物や糖質過多の食事が続くと、代謝が下がり、体の「熱を生み出す力」が弱まります。

結果的に、気温差に対応できず、冷えやだるさを感じやすくなるのです。

特にこの季節は、“温性食品”と呼ばれる体を温める食材を意識して取り入れると良いでしょう。

代表的なものは、しょうが・にんじん・ねぎ・かぼちゃ・れんこん・鶏肉など。

これらは血行を促進し、体温を維持しやすくしてくれます。

「朝食を抜かない」が最大の予防策

寒暖差疲労を感じやすい人の多くが、朝食を抜いています。

朝に何も食べないと体温が上がらず、日中のエネルギー代謝が低下。

自律神経も“冬眠モード”のままで切り替えが遅れます。

たとえ時間がなくても、バナナ+ヨーグルト+温かいスープ程度で構いません。

朝食は体を起こすスイッチ。

これを入れるだけで一日のコンディションが大きく変わります。

「温」と「発酵」を意識する

冬の食事で意識したいキーワードは “温”と“発酵”。

発酵食品(味噌、納豆、キムチ、ヨーグルトなど)は腸内環境を整え、自律神経の安定にもつながります。

実は腸は“第二の脳”とも呼ばれ、腸内バランスが整うと心も安定しやすくなります。

心身のバランスを保つことが、寒暖差に負けない体づくりに直結するのです。

たんぱく質とミネラルも忘れずに

エネルギーを効率よく生み出すには、たんぱく質とミネラルが欠かせません。

肉・魚・卵・豆類をバランスよく摂ることで、筋肉量を維持し、体温調整力を高めることができます。

さらに、鉄やマグネシウム、ビタミンB群なども代謝を支える重要な栄養素。

「野菜だけ」や「炭水化物中心」にならないように意識しましょう。

食事で“温め習慣”を

寒暖差疲労の根本改善には、外側だけでなく内側からの温めが必要です。

温かい食事を中心に、体をリラックスさせる時間を意識的に作る。

それだけでも、乱れがちな自律神経が少しずつ整っていきます。

第3章:軽い運動で血流を促す

動かないことが寒暖差疲労を悪化させる

寒くなるとつい「外に出るのが面倒」「体を動かすのがつらい」と感じてしまいがちですが、実はこれが寒暖差疲労を長引かせる原因の一つです。

体を動かさない状態が続くと、血流が滞り、筋肉のポンプ作用が弱まります。血液が末端まで届きにくくなることで体温が下がり、自律神経に余計な負担がかかってしまうのです。

つまり、軽く動くだけで“冷え”も“疲労”も予防できるということ。

「軽く汗ばむ程度」がちょうどいい

激しい運動は必要ありません。

むしろ寒暖差疲労のような状態のときは、強度の高い運動を行うと体へのストレスが大きくなり、逆効果になることもあります。

おすすめは、軽く汗ばむ程度の運動。

たとえば、ウォーキングやストレッチ、ヨガなどが効果的です。

- 朝起きてカーテンを開けながらのストレッチ

- 夜の入浴後に5分だけヨガポーズ

- 出勤時に1駅分歩く

こうした“小さな運動”を積み重ねることで、血流と代謝が改善され、自律神経が自然に整っていきます。

筋肉は「体温を生み出す臓器」

筋肉は単なる運動器ではなく、体温を生み出す最大の臓器です。

筋肉が動くことで熱が発生し、体温が一定に保たれます。

そのため、筋肉量が少ない人ほど寒暖差疲労を感じやすく、逆に筋肉がしっかりある人は季節の変化にも強い傾向があります。

寒暖差対策としては、下半身の筋肉(太もも・お尻・ふくらはぎ)を中心に動かすことがポイント。

スクワットやレッグレイズ、階段の上り下りなど、日常の中でできる運動を取り入れましょう。

呼吸と姿勢も意識する

また、浅い呼吸は自律神経を乱れさせる原因になります。

ゆっくりと腹式呼吸を行い、胸を開くように姿勢を整えるだけでも、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。

寒いとどうしても背中が丸まり、胸郭が閉じて呼吸が浅くなりやすいので、意識的に深呼吸する時間を持つことが重要です。

動けば、体も心も温まる

運動は「体を温める」だけでなく、「心を安定させる」最良の手段でもあります。

軽い運動によって脳内ホルモン(セロトニン)が分泌され、ストレスが軽減される。

つまり、寒暖差疲労を防ぐ鍵は、“動く習慣”にあるのです。

第4章:睡眠リズムを整える

睡眠の乱れが寒暖差疲労を悪化させる

寒暖差疲労の大きな要因のひとつが、睡眠リズムの乱れです。

気温の変化に伴い、体のリズムが崩れると自律神経の切り替えがうまくいかなくなります。

本来、人間の体は朝に交感神経を優位にして活動モードに入り、夜には副交感神経を働かせて休息モードに入るよう設計されています。

しかし、寒暖差によって体温の調整が乱れ、就寝時にも体が“興奮モード”のままになってしまうと、眠りが浅くなり、翌朝も疲れが抜けない――まさに悪循環です。

寝る前の「体温リズム」を整える

睡眠の質を高める鍵は、寝る前に体温を少し上げ、自然に下がる流れを作ること。

そのためには、就寝の1〜2時間前にぬるめのお風呂(38〜40℃)に入るのがおすすめです。

体温が一度上がってからゆっくり下がる過程で、副交感神経が働きやすくなり、眠りにスッと入れるようになります。

また、寝る直前のスマホやPCのブルーライトは脳を刺激して交感神経を活発にしてしまうため、少なくとも就寝30分前には画面をオフにしましょう。

朝の日光が“体内時計”をリセットする

もうひとつ大切なのが、「朝の光」を浴びることです。

朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びることで、体内時計がリセットされ、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌リズムが整います。

この“光のスイッチ”が入ることで、夜に自然な眠気が訪れるようになるのです。

曇りの日でも、朝の外気を吸いながら深呼吸をするだけで、自律神経がリフレッシュされます。

睡眠環境を整えるコツ

- 寝室の温度は18〜22℃、湿度は50〜60%を目安に保つ

- 寝具は季節に合わせて通気性を意識する

- 寝る前に温かいハーブティーや白湯を飲む

こうした小さな工夫が、体を“安心できる状態”に導き、質の良い睡眠へとつながります。

睡眠の質=回復力の質

寒暖差疲労は、「体の温度変化に心がついていけない状態」。

それを整えるのが睡眠です。

ぐっすり眠れる体を作ることは、単なる休息ではなく“回復力”を育てる行為。

睡眠を整えることが、寒暖差に負けない強い体をつくる最短ルートなのです。

Q&A:寒暖差疲労に関するよくある質問

Q1. 寒暖差疲労って誰でもなるの?

A. はい、誰にでも起こる可能性があります。

特に、冷え性・睡眠不足・ストレスを感じやすい人は、自律神経の調整力が弱まりやすいため注意が必要です。

日常生活の中で「体を温める」「動かす」「休ませる」を意識することが最大の予防になります。

Q2. ストレッチや運動はどれくらいすればいい?

A. 1日5〜10分程度でもOKです。

ポイントは“毎日続けること”。

筋肉を軽く動かすことで血流が促進され、自律神経が整いやすくなります。

特に朝のストレッチと夜の深呼吸を組み合わせるのが効果的です。

Q3. 寒暖差疲労を感じたとき、すぐにできる対処法は?

A. まずは体を温め、深呼吸をしてリラックスすることです。

温かい飲み物をゆっくり飲む、ぬるめのお風呂に浸かるなど、“副交感神経を優位にする行動”をとることで回復が早まります。

また、次の日以降も規則正しい睡眠と食事を意識して、リズムを整えましょう。

第5章:まとめ/冬の体調不良は“寒暖差疲労”を疑おう

「疲れ」は体からのSOS

冬になると「なんとなくだるい」「やる気が出ない」と感じることはありませんか?

それを“冬だから仕方ない”と流してしまう人は多いですが、実はその不調の裏にあるのが 寒暖差疲労 です。

私たちの体は、日中の暖房と外気の寒さ、朝晩の冷え込みなど、さまざまな温度差にさらされています。

これに対応するため、自律神経が過剰に働き続け、気づかぬうちに疲労が蓄積していくのです。

つまり、「風邪でもないのに体が重い」「眠ってもスッキリしない」という人ほど、体のバランスが崩れ始めているサイン。

この状態を放置してしまうと、免疫力低下、代謝の停滞、冷え性、さらにはメンタル面の不調にまで影響します。

小さな習慣で体は変わる

でも安心してください。寒暖差疲労は、“整える習慣”で十分に防げます。

たとえば、

- 朝食で体を温める

- 軽い運動を続ける

- 睡眠時間を一定に保つ

これだけでも、自律神経が落ち着き、体のリズムが自然と戻っていきます。

大切なのは「頑張りすぎないこと」。

一気にすべてを変える必要はなく、まずは“できることから”でOKです。

たとえば「夜のお風呂を10分長く」「週に2回はウォーキング」など、小さな改善の積み重ねが最大の効果を生みます。

体を整えることは「自分を大切にすること」

寒暖差疲労を防ぐというのは、単に健康管理ではなく、自分自身を丁寧に扱うということでもあります。

体調が整うと、仕事もプライベートも自然と前向きに動き出します。

心と体は繋がっており、バランスが取れている人ほど、季節の変化にも柔軟に対応できるのです。

もし「体の冷え」「疲れやすさ」「寝てもスッキリしない」と感じているなら、

それは今、あなたの体が“整えるタイミング”を教えてくれているサインです。

BEYOND武蔵小杉からのメッセージ

BEYOND武蔵小杉では、寒暖差に負けない体づくりを目的としたパーソナルトレーニングを提供しています。

筋肉をつけることは、単に見た目を変えるだけでなく、体温・血流・代謝を高め、免疫力を底上げする最強の“寒暖差疲労対策”です。

「なんとなくだるい」を放置せず、「整った自分」を取り戻すきっかけにしてみませんか?

寒い季節こそ、心も体も動かして温めましょう。

店舗詳細

質の高いトレーニング指導が特徴です。

▼アクセス情報

BEYOND武蔵小杉店

OPEN : 8:00〜22:00

〒211-0004

神奈川県川崎市中原区新丸子東1丁835−5 KAHALA EAST2

TEL : 044-920-9206

Info-m @beyond-musashikosugi.com

このブログの著者

パーソナルトレーナー

著者:吉田 優大

所属:BEYOND武蔵小杉 パーソナルトレーナー

プロフィール:

「健康とボディメイクをもっと身近に」をモットーに、ダイエット、筋力アップ、姿勢改善、腰痛予防など幅広いお客様をサポート。

食事指導や生活習慣の改善まで含めた“結果につながるトレーニング”を提供しています。